ブルースのコード進行とブルーノート

ブルースとはアメリカ南部で発生した黒人音楽のジャンルで、定番の12小節のコード進行とブルーノートを含んだスケールから成り立っています。

「 ブルース 」は基本的なスリーコードだけで成り立っています。

ギターを始めたばかりの人でもきっと弾けるはず!

でも、ちょっとだけコツがいるんだよなあ。

堅苦しいですが、まず「 ブルース 」の定義から。読んで分からないところは音で感じて下さい。

さて 「 ブルース 」 ってなに?

ブルースは1800年代にアメリカに連れてこられたアフリカ人の民族音楽や労働歌を原点として発展した音楽です。(参考:ブルースコラム~歴史とエピソード)

日本の昭和歌謡にも「○○ブルース」というのがたくさんありますが、本来のブルースとは音楽的にまったく別の物です。

ブルースは他の音楽に比べ定型的な形式を持つのが特長です。

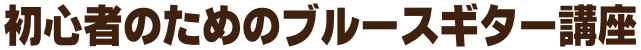

音楽的なブルースの定義は、下図のような12小節からなる独特のコード進行にブルーノートを多用したメロディーといったところでしょうか。(正確ではないかも知れませんが)

下図はキーAのブルース進行の定番パターン

音を聞いてみる

12小節の定番ブルース進行

このコード進行のどこが独特かというと、9小節目から10小節目にかけてE(ドミナント)からD(サブドミナント)という進行になってます。

このような進行は本来西洋音楽の和声学では響きが不安定なため使いません。(ふつうドミナントの次はトニックに行きます。この場合はAのはず。)

でも、実はこの「 不安定 」さが色々な意味でブルースがブルースである所以なのです。

同様にブルーノートというのも実に「 不安定 」です。

ブルーノートとは?

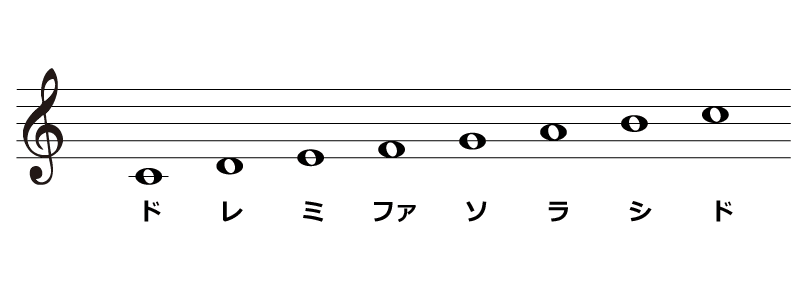

ブルースで使う音階は、耳なれた「ドレミ」とちょっと違います。

それは通常の音階にブルーノートと呼ばれる音が加えられるからです。

ブルーノートとは「メジャースケール(長音階)の3度(ミの音)と7度(シの音)の音が半音下がった音」をいいます。

正確には「メジャースケール(長音階)の3度と7度の音(※)が下にずれた音」なのです。

きっちり半音ではなくて、3度(7度)と、短3度(短7度)の間にブルーノートはあります。(ねっ、不安定でしょ!)

音で確かめる

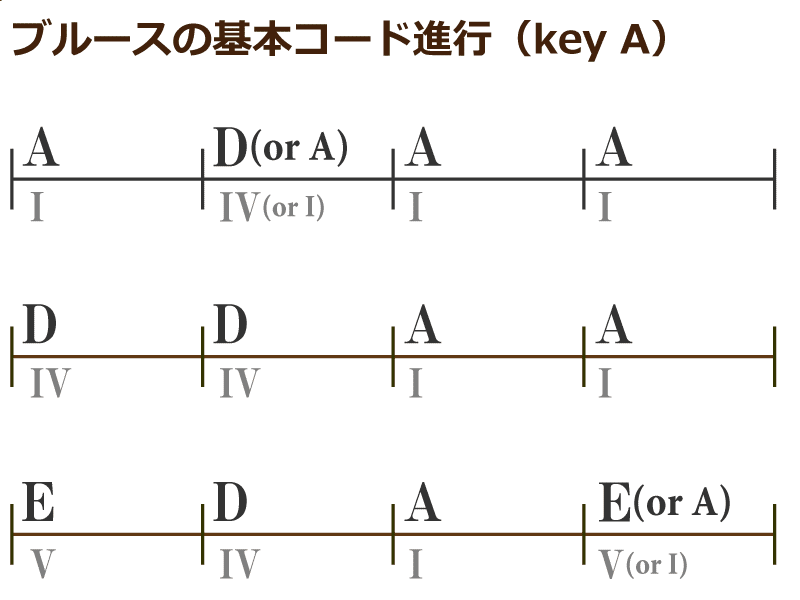

実際に音を聞いてメジャースケールとブルノートスケールの違いを確かめて見ましょう

普通のメジャースケール

ブルーノートを使ったスケール

※ブルーノートに短5度を含める場合もあります。

[PR]